こんにちは!

今回はサーモグラフィー法についてまとめてみます。

最後に問題もあるので、良ければ解いてみてください。

それではいってみましょう!

サーモグラフィー法とは?

原理

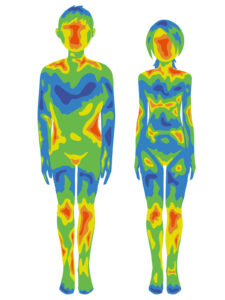

サーモグラフィー(赤外線)法とは、物体表面から放射される赤外線を赤外線量として映像に表示する方法のことです。

構造物の表面温度分布(熱画像=サーモグラフィー)を測定し、画像上に現れる表面温度の異常部から、内部欠陥の存在や表面材の浮き、漏水状況などを推定します。ただし、温度差がある場合に限るため、漏水に対しても、漏水している部分としていない部分との温度差が小さい時には検出できない場合があります。

測定の基本

晴天日で日射受熱量が最大、あるいは最高気温、最低気温となる時間に測定します。空洞、ひびわれ、浮き等の異常物付近の表面温度が明確な時に、検出深度は50mm程度です。

特徴

サーモグラフィー法には、次のような特徴があります。

・非接触で高速に大面積の測定ができる

・測定時の気象条件に左右されやすく、表面に光沢や汚れがあると測定誤差を生じる

・検出深度は構造物表面から10cm程度までが限界

・欠陥部の深さや空隙の厚さの推定は難しい

・窓枠や手すりなど異種材料間の接触部、ベランダなど凹凸部の測定は難しい

・構造物を人工的に加熱・冷却して、強制的に欠陥部と健全部との温度差を生じさせる方法もある

その他留意点

サーモグラフィー法は空洞や豆板、ひびわれ等も検出可能ですが、発生位置が表層部に限られます。また、構造物の剝離部では熱容量が小さいため、温度の上昇過程では高温(赤色)となり、降下過程では低温(緑色)となります。

問題

それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。

次の4つのサーモグラフィー法適用例のうち、不適当なものを選択してください。

1 コンクリート内部の鉄筋の腐食判定

2 トンネル覆工の漏水箇所の探査

3 仕上げ材タイルの浮き箇所の調査

4 モルタル吹付けのり面の空洞探査

正解は、1 コンクリート内部の鉄筋の腐食判定です。

サーモグラフィー法は、物体の表面から放射される赤外線を検出素子を用いて赤外線量として映像に表示するもので、それを用いて判定できるのはタイルの浮き、コンクリートの豆板、漏水部やひびわれ等です。よって、コンクリート表面の温度変化に関連したものであり、鉄筋が腐食しても、表面にひびわれや剝離が生じない限り、鉄筋腐食の判定はできません。

それでは、今回は以上になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。